Je vous préviens, c’est un petit peu long quand même… J’ai essayé d’être fluide dans mon texte, et j’espère que je réussirai à vous intéresser. Vous n’êtes pas obligé d’avoir lu cette première partie pour comprendre, mais c’est mieux. Et pour information, je ne suis pas historien (du tout, du tout, du tout), mes sources sont Wikipedia, quelques articles de PubMed, des recherches croisées sur internet (avec souvent des versions discordantes d’ailleurs – ai-je choisi la bonne ? en tout cas, j’ai choisi la mienne ! ;-))

**

Les Hommes traitent des microbes depuis l’Antiquité sans le savoir. Egyptiens, Babyloniens, Perses, Chinois, Gréco-romains ont (ré)inventé l’utilisation du miel aux alentours de 3000 avant Jésus-Christ (antiseptique et cicatrisant grâce aux nombreuses enzymes fournies par la salive d’abeilles), l’hygiène, la diététique, la chirurgie, les césariennes, l’usage médicinal de divers plantes et jus. La magie, les élixirs d’immortalité et l’idée de fluides énergétiques restent bien sûr au premier plan (et n’ont pas totalement disparu aujourd’hui).

Hippocrate (- 460) et Galien (2ème siècle après J.-C.), médecin des gladiateurs, décrivent la « pyrotechnie chirurgique », et traitent les plaies par le feu, lorsque le vin et le vinaigre ne suffisent pas.

Vous pouvez lire l’histoire de Jeanne D’Arc brillamment racontée par @Padre_Pio sinon.

Les Hindous émettent l’hypothèse que quatre « microbes » seraient responsables des maladies dans l’Atharva-Véda. Varron reprend la théorie en -36 dans le Rerum rusticarum : certaines créatures minuscules que les yeux ne peuvent voir, qui flottent dans l’air et pénètrent dans l’organisme par la bouche et le nez causent de graves maladies.

Ces observations sont encore anecdotiques. La théorie des quatre éléments d’Hippocrate fait longtemps autorité ; la notion de souffle vital (aérien) persistera jusqu’à la découverte de la circulation du sang en 1628 par William Harvey — le cœur n’est connu comme une pompe que depuis moins de 400 ans !

A la fin du XVIIème siècle, Antoni Van Leeuwenhoek observe pour la première fois des micro-organismes grâce à des microscopes qu’il fabrique lui-même.

Au milieu du XIXème siècle, Ignaz Semmelweis montre que se laver les mains entre une autopsie et un accouchement réduit le nombre de fièvres de la mère de 900%… Ce n’est pas la première telle théorie hygiéniste : au début du siècle, Dominique-Jean Larrey, chirurgien de la garde impériale, reprenait déjà des méthodes égyptiennes pour soigner les plaies (cf. ma tweetstory sur le même site →)

Près de 1900 ans après le texte de Varron, Agostino Bassi décrit le rôle pathogène de Beauvaria bassiana dans une épidémie muscardine des vers à soie. Louis Pasteur valide cette théorie microbienne en 1860, et réfute la théorie de la génération spontanée soutenue de Van Leeuwenhoek. Les microbes naissent aux yeux humains, il y a 150 ans (bien qu’ils soient apparus sur Terre il y a 3 800 000 000 ans, soit environ 3 797 700 000 ans avant le genre Homo, à deux-trois semaines près).

Au fil des siècles, les soignants ont décrit plusieurs fois l’efficacité anti-infectieuse des moisissures. Pour soigner les panaris, les Chinois et Grecs employaient des peaux de fruits moisis. En 1871, Joseph Lister recouvre la plaie d’une infirmière du Kings College Hospital avec la moisissure Penicillium glaucum, obtenant ainsi sa guérison. William Roberts et John Tyndall décrivent à nouveau l’action antiseptique de cette moisissure en 1874-1875, toujours en usage local.

Deux ans plus tard, le Français Louis Pasteur observe l’efficacité d’une moisissure (possiblement Penicillium notatum) sur Bacillus anthracis. La culture de cette bactérie n’est possible que depuis l’année précédente et le succès de l’équipe allemande de Robert Koch. Nous sommes dans les premières années de la théorie microbienne des maladies contagieuses, et de la vaccinothérapie… (Pour en savoir plus sur la course de la microbiologie qui se jouait dans les deux équipes à cette époque, je vous conseille l’excellent roman sur la vie d’Alexandre Yersin : Peste & choléra de Patrick Deville, paru en 2012 aux Editions du Seuil).

Pendant un demi-siècle, les scientifiques continuent d’observer cette propriété anti-bactérienne des moisissures. Ernest Duchesne, en 1897, soigne des porcs atteints de typhoïde en leur injectant Penicillium glaucum. Après l’application locale en 1871 par Joseph Lister, c’est la première tentative d’injection, qui est un succès ! Le travail passe inaperçu, notamment parce qu’il n’est pas question d’injecter des moisissures dans des êtres humains (c’est pire que d’enlever sa charlotte au bloc opératoire).

Parallèlement, le concept de médicament luttant contre une bactérie commence à voir le jour (pour Ernest Duchesne, le mécanisme n’était pas de tuer les microbes mais de les prévenir). En 1863, Antoine Béchamp synthétise de l’arsenic aniliné, qu’il nomme atoxyl. Au début du XXème siècle, ce produit guérit quelques personnes ayant la maladie du sommeil en Australie (trypanosomiase). Il reste néanmoins trop toxique pour être utilisé largement (toujours cette histoire des chimiothérapies qui doivent laisser les cellules saines en vie, dont nous avons parlé en première partie…).

Pendant ce temps, Paul Ehrlich étudie la réaction des bactéries à certains colorants : basophiles, acidophiles, neutrophiles. Il remarque en 1907 que le trypanosome est tué par le rouge trypan, colorant qu’il a découvert trois ans auparavant. « Les colorants tuent les bactéries » conclue-t-il. Tout juste primé d’un Nobel de médecine (pour des travaux sur l’immunité), il s’intéresse à l’atoxyl en 1908, en raison de ses résultats contre le trypanosome. Son but est de garder l’efficacité du produit sans les effets indésirables. Sur les 900 dérivés qu’ils expérimentent avec Sahachiro Hata, le 606ème permet de traiter la syphilis : ils nomment leur découverte le 606 (c’est original), salvarsan[1], ou encore arsphénamine. C’est la première fois qu’une substance chimique est synthétisée pour traiter une maladie ; c’est la première vraie chimiothérapie (cf. partie 1) !

Un an plus tard, un jeune thésard Viennois, Paul Gelmo, synthétise le sulfanilamide, un colorant. Malgré les travaux récents d’Ehrlich, il ne le teste pas sur les bactéries, et sa thèse sombre dans l’oubli, avec les autres. En 1915, deux chimistes new-yorkais, Jacobs et Heidelberger, cherchent à améliorer l’optochine en ajoutant un sulfure à l’amide ; le résultat est décapant, et les souris meurent avant leurs propres Streptocoques. Ils ne pensent pas une seule seconde que leur terminaison sulf-amide est un antibiotique, et leurs travaux tombent aussi dans l’oubli. Les sulfamides ratent à deux reprises leur occasion d’être le premier antibiotique découvert, mais connaitront bientôt leur revanche… (on ne peut pas considérer les sels d’arsenic comme un antibiotique, dans le sens où ça n’agit pas spécifiquement sur la bactérie).

Peu de temps après, Alexander Fleming, jeune chirurgien, se crée une réputation en traitant la syphilis avec le 606, de manipulation délicate. Après avoir rejoint les laboratoires de biologie, du Saint-Mary’s Hospital, à Londres, il a un rhume — les grands évènements font l’Histoire… Nous sommes en novembre 1921 et le mucus nasal du futur sir Alexander Fleming choit lamentablement dans une banale colonie de bactéries qu’il observait. Rapidement, les microbes se dissolvent, la paroi éclatée… Il imagine que ses virus attaquent les bactéries (virus bactériophage, dont nous reparlerons plus tard), mais il retrouve le même effet avec des larmes, du mucus de non-malade. Il conclut en l’existence du lysozyme en 1922, une enzyme capable de détruire quelques bactéries. Sérendipité, acte 1. Rideau.

L’acte deux débute six ans plus tard. Fleming, 47 ans, est professeur de bactériologie, a une belle carrière, une renommée certaine. Il décide de partir en vacances en août (un peu plus loin, nous verrons qu’aller au marché, ça marche bien aussi pour faire des découvertes). Il laisse sur sa paillasse des boîtes remplies de Staphylocoque, sujets d’étude sur les variations de couleurs des bactéries en fonction de leur virulence, pour un chapitre de bactériologie dans un livre du Medical Research Council — pas franchement l’étude qui va sauver des millions de vie, a priori. A l’étage du dessous, Charles J. Latouche, travaille sur la moisissure Penicillium notatum (le champignon responsable du bleu-vert sur le pain, les fruits ou le bleu d’Auvergne) et son implication dans l’asthme. Le mercure grimpe dans les thermomètres durant l’été 1928, et le champignon prolifère un peu partout dans le laboratoire, disséminant des spores dans les escaliers…[2]

Le 3 septembre, Alexander Fleming rentre de vacances et constate que ses boîtes de Staphylocoque grouillent de moisissures. Il les fait tremper dans du désinfectant… L’histoire aurait pu s’arrêter là, et Fleming aurait ainsi rejoint Gelmo, Jacobs et Heidelberger sur les rangs des oubliés. Mais pour une fois, il en est autrement ! Le scientifique britannique reçoit de la visite, et souhaite montrer son travail en cours : il ressort donc une des boîtes, pas totalement désinfectée… « That’s funny ! » s’exclame-t-il : autour du champignon, les bactéries ne s’étaient pas développées. Sérendipité, acte 2 !

Mille sabords, ça prend ! (Capitaine Haddock, le temple du Soleil, interprété par Alexander Fleming)

Fleming émet l’hypothèse que le champignon sécrète une substance antiseptique, qu’il parvient à isoler et extraire — difficilement. Il la nomme Pénicilline. Il présente son travail le 13 février 1929 devant le Medical Research Club, et publie ses résultats. L’accueil est réservé ; il s’en doutait : la production massive risque d’être compliquée, la pénicilline injectée est instable, rapidement dégradée et ses implications thérapeutiques sont pour l’instant imprévisibles. Fleming laisse de côté sa pénicilline, tout en cherchant régulièrement des chimistes capables de la rendre exploitable comme antiseptique de surface, voire antibiotique… Qui sait ?

Deux ans plus tard (1931), Josef Klarer et Fritz Mietzch poursuivent les travaux d’Ehrlich (décédé depuis 1915) et découvrent de nouveaux types de colorants soufrés. Gerhard Domagk montre l’action anti-streptococcique du sulfamidochrysoïdine chez la souris en 1931, le teste entre 1932 et 1934 et publie des résultats encourageants en 1935. Le médicament est commercialisé sous le nom de Prontosil.

En 1935, Jacques Tréfouël, de l’équipe d’Ernest Fourneau, analyse de multiples dérivés du Prontosil (il a déjà travaillé ainsi sur des dérivés de l’atoxyl à l’Institut Pasteur dans les années 20, et s’est également intéressé à un autre anti-infectieux : la rhodoquine[3]). Il découvre, avec sa femme Thérèse, Federico Nitti et Daniel Bovet que le sulfanilamide (para-aminophénylsulfamide) est le seul métabolite actif du sulfamidochrysoïdine. Surprise : cette substance active est incolore ! C’est une première, car depuis Ehrlich, l’action bactéricide était liée à la coloration dans l’esprit des scientifiques. Le Prontosil album est né (ou Septolix), et devient le premier antibiotique commercialement exploitable, administrable par voie orale.

Encore une fois, l’enthousiasme ne suit pas, malgré quelques succès (il faut rappeler que la connexion internet n’était pas terrible à l’époque). Une explosion d’intérêt a lieu en 1936, lorsque l’antibiotique permet de guérir l’angine bactérienne de Delano, fils du président Roosevelt. En 1939, Domagk sera nommé pour le prix Nobel de la médecine, mais la Gestapo l’emprisonne une semaine pour lui en interdire la réception (le régime nazi avait promulgué une loi interdisant d’accepter le Nobel, depuis la récompense de l’opposant au régime Carl von Ossietzky en 1935 !) Quant au Français, Tréfouël, il est injustement oublié…

Avec l’arrivée de l’antibiothérapie, la phagothérapie commence à se faire oublier. Ce traitement anti-infectieux s’était fait une place dans les années 20-30 (injections de bactériophages, virus capables de « manger » certaines bactéries spécifiques), aux côtés de la vaccinothérapie de la fin du XIXème siècle. Ce mode thérapeutique perdurera toutefois dans les pays soviétiques tenus à l’écart des avancées en antibiothérapie (notamment en Géorgie), pendant et après la deuxième guerre mondiale… et regagne de l’intérêt de nos jours, avec une étude européenne sur 2 ans débutée cette année.

Pendant ce temps, en 1933, la pénicilline de Fleming vient d’aider à la guérison de la pneumonie d’un de ses assistants, Keith Rogers. Douze ans après l’isolement de la pénicilline, en 1940, Fleming garde toujours sa souche, et la propose encore parfois à des chimistes, en vue de la produire en grande quantité. Il n’y croit plus vraiment, certainement. Douze ans, c’est long…

Il ne se doute pas non plus que l’équipe d’Howard Florey s’intéresse à ses travaux… Ernest Chain concentre la pénicilline et en théorise la structure chimique l’année suivante. Norman Heatley modifie l’acidité du composant et le synthétise en quantité suffisante pour débuter des recherches au niveau individuel, et guérir une poignée de souris préalablement exposés aux Streptocoques.

En 1941, Albert Alexander, un policier, est griffé à la joue par une rose (il jardine en temps de guerre car c’est un vrai britannique). Il est hospitalisé, traité par sulfamide — c’est un échec. Les médecins testent la pénicilline de Florey en injection, pour la première fois en milieu médical. Il reçoit 4 fois 160 mg de pénicilline, et guérit… Le succès est temporaire, et le policier meurt un mois plus tard de l’infection qui s’est redéveloppée — le stock entier du médicament (640 mg) avait été écoulé ! Après avoir publié sur l’innocuité de l’antibiotique, Florey quitte Oxford (Royaume-Uni) pour rejoindre le laboratoire d’Andrew Moyer, à Peoria, dans l’Illinois (Etats-Unis), pour y obtenir les moyens de synthétiser la pénicilline à grande échelle.

Les scientifiques cultivent la moisissure en milieu submergé et utilisent l’eau de maïs pour améliorer la fermentation. Les résultats sont encourageants mais insuffisants : il leur faut surtout une souche de pénicilline plus performante — la pénicilline 4G, en somme ! Moyer fait venir des échantillons de moisissure du monde entier. Des caisses de pourritures arrivent à Peoria… en vain.

Un midi, une bactériologiste, Mary Hunt (Moldy Mary, Mary la moisissure, à ne pas confondre avec Typhoid Mary), ramène du supermarché local un melon Cantaloup texan moisi… Analyse. Suspens. Résultat : il contient du Penicillium chrysogenum, deux cents fois plus productif que l’ancienne souche. Bingo ! La solution était à portée de main, cachée dans un fruit pourri.

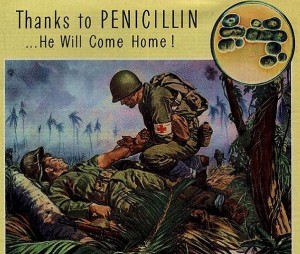

Vingt-et-un laboratoires pharmaceutiques américains produisent la pénicilline à échelle industrielle — d’abord pour les soins militaires, puis pour tous après la guerre, à travers le monde (moins facilement en URSS, qui garde une tradition de phagothérapie).

Fleming, Florey et Chaim reçoivent le prix Nobel de médecine en 1945, entre autres récompenses. Le roi George IV (celui du Discours d’un roi) anoblit Alexander Fleming en 1944. Celui-ci reste modeste quand sa découverte : « ce fut un accident, un pur accident » confie-t-il à André Maurois, son biographe. L’Angleterre attribuera une plus haute distinction en 1965 à Florey, en le faisant Life Peer (pair à vie, baron) en 1965, pour son obstination qui avait permis de transformer une curiosité de laboratoire en médicament utilisable.

A l’image de la course à la microbiologie franco-allemande menée entre Pasteur et Koch, un siècle plus tard, les sulfamides « allemands » et la pénicilline « britannique » font également la fierté de deux nations. Une excellente illustration est l’épisode de la pneumonie de Winston Churchill, en décembre 1943, cinq jours après son arrivée à Carthage (Tunisie). Le Daily Telegraph du 21 décembre rapporte que la pénicilline a sauvé le premier ministre britannique ; en réalité, ce sont des sulfamides (sulphapyridine), mieux connus à l’époque, qui ont été prescrits par le Professeur J.G. Scadding et Lord Moran, médecin personnel de Churchill. Mais peut-on vraiment vanter la découverte de l’ennemi en temps de guerre ?

Rapidement, les souches de Staphylococcus aureus « ont acquis » un mécanisme de résistance : la sécrétion de pénicillinase, rendant inactif la pénicilline G sur 90% de ces bactéries. Il ne faut pas s’y méprendre, les bactéries ne sont pas « intelligentes » et ne réfléchissent pas à un moyen de contrer les antibiotiques : elles acquièrent parfois par hasard (transmission d’une autre bactérie, mutation hasardeuse…) une propriété qui leur confère une résistance. Lorsque les autres bactéries sont détruites par l’antibiotique, elles continuent de proliférer. C’est le principe de la sélection naturelle, qui a fait que nous sommes là aujourd’hui.

En 1959, Batchelor, Doyle et Robinson fabriquent de façon industrielle le noyau 6-amino-pénicillinate, ouvrant la voie aux molécules semi-synthétiques : méticilline (1960, active contre les pénicillinases des S. aureus, avant l’apparition plus tardive des SARM ou Staphylococcus Aureus Résistants à la Méticilline), ampicilline (1963, active contre certains BGN), carbénicilline (1970, active contre Pseudomonas aeruginosa), pipéracilline (1981).

En 1984, des composés utilisant l’acide clavulanique (inhibiteur de bêta-lactamase) permettent de traiter les bactéries présentant une bêta-lactamase : amoxicilline-acide clavulanique (AUGMENTIN), puis pipéracilline-tazobactam en 1993. Ces stratégies ne sont que partiellement efficaces sur les Entérobactéries à Bêta-Lactamase de Spectre Etendu ou les céphalosporinases, pour lesquels les carbapénèmes restent une antibiothérapie efficace actuellement…

D’autres classes d’antibiotiques ont été créées pendant ce temps. En 1943, Albert Schatz, 23 ans, étudie la terre d’une basse-cour, et isole de la bactérie Streptomyces griseus (Actinomyces) le premier aminoside : la streptomycine. La molécule est active contre Escherichia coli, et contre la tuberculose ! Son professeur, Selman A. Waksman, lui vole la découverte, évince l’étudiant, reçoit le prix Nobel de médecine en 1952 : Schatz est oublié, jusqu’à l’enquête de Peter Pringle en 2010, relayée dans le Lancet en 2012.

En 1948 et 1949, la lutte anti-tuberculeuse gagne deux alliés : l’auréocycline et le chloramphénicol, isolés respectivement dans des Streptomyces aureofaciens et venezuela par Benjamin Duggar (botaniste retraité de 71 ans) et David Gottlieb. Ces traitements ont marqué peu à peu la fin des 250 sanatoriums français (ou sanatoria si on joue les latinistes), ouverts progressivement depuis 1861 en France (Hôpital maritime de Berck, Pas-de-Calais).

En 1952, J.M. McGuire isole l’érythromycine — premier macrolide — à partir d’échantillons de sol philippin.

En 1956, J.E. Geraci (entre autres ?) découvre la vancomycine, glycopeptide actif sur les SARM, dans des Streptomyces orientalis de sol provenant de Bornéo.

En 1962, en étudiant la chloroquine, Lescher développe par accident l’acide nalixidique, première quinolone (quinolone-chloroquine). Leurs dérivés fluorés arrivent sur le marché en 1977 avec la norfloxacine (fluoroquinolone), découverte par une équipe Japonaise — l’année où le submersible Alvin découvre les cheminées hydrothermales au fond du Pacifique, riches en extrêmophiles (je reviens à ma nouvelle, à la découverte de nouvelles bactéries produisant sûrement aussi des molécules très intéressantes : est-ce que par hasard quelqu’un aurait un rhume dans la salle ?).

Il faudra ensuite attendre vingt ans pour que la recherche de nouvelles classes d’antibiotiques amène en 2000 à l’introduction du linézolide, premier oxazolidinone, répondant à l’émergence de nouvelles résistances émergentes (puis les glycylcyclines en 2005…). Parallèlement, de nombreux antibiotiques ont été retirés du marché, à l’image de la méticilline (toxicité rénale), de l’oxacilline récemment (toxicité hépatique, mauvaise biodisponibilité orale)…

Il n’existe pas de prévention imparable aux résistances bactériennes : il faut diminuer au maximum la pression de sélection. Cela passe par un bon choix des traitements (d’où les campagnes pour limiter les antibiothérapie contre des virus, la suppression de médicaments contenant des antibiotiques tels que le Lysopaïne – qui contient également du lysozyme…), des durées correctes (Fleming lui-même en avait décrit l’importance), et un éloignement de patients présentant des infections différentes (transmission d’un moyen de résistance d’une bactérie à l’autre, par plasmide). La recherche de nouvelles classes, en pause financière depuis les années 1980, a repris au début des années 2000 ; mais il semble que les résistances existent déjà dans la nature face à la plupart (toutes ?) les molécules que nous pourrons y extraire… Des pistes viendront peut-être des extrêmophiles ou d’archéobactéries, ou d’un nouveau mode thérapeutique (le retour de la bactériophagie, etc.)

On estime que l’espérance de vie a fait un bond de dix ans grâce à l’apparition des antibiotiques ; deux cents millions de vie ont été sauvées grâce à la pénicilline sur la deuxième moitié du XXème siècle. Avec la vaccination (Louis Pasteur et la rage, Alexandre Yersin et la peste…), les antibiotiques ont permis la diminution de nombreuses maladies épidémiques (tuberculose alias la « Peste Blanche », typhus, pneumonies…) et ont incroyablement augmenté la durée de vie. Leur utilisation en médecine vétérinaire et dans l’agriculture a également apporté des changements à d’autres animaux que l’être humain.

Il est temps de conclure cette saga des antibiotiques. J’espère que ça vous aura plu. Il y a quelque chose de remarquable dans cet historique… Les sulfamides ont raté deux fois leur entrée en scène, mais ont finalement été les premiers antibiotiques sur le marché. La pénicilline a été découverte par accident, et n’a été réellement utilisable que 12 ans après, reprenant la gloire des sulfamides. D’autres traitements ont été découverts fortuitement, en étudiant des bactéries issues de sols de divers horizons, des moisissures, la quinine, des produits préexistants… Plus de 10 000 antibiotiques sont connus aujourd’hui, mais relativement peu sont utilisables (toxicité, mauvaise diffusion, mauvaise biodisponibilité, résistances…) Combien en reste-t-il à découvrir, dans les moisissures, plantes et bactéries, dans la terre, au fond des océans, dans le présent et le passé ? Quelles légendes s’écriront demain sur des melons de marché, des scientifiques distraits, des étudiants spoliés ?

A la lumière de l’histoire, j’ai en tête la célèbre citation d’un ancien Doyen de la faculté des sciences de Lille : « dans les champs de l’observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés ».

[1] Si votre mari / femme prend du valsartan, ça n’a rien à voir, c’est pour la tension artérielle (principalement). Il n’a pas la syphilis a priori. Par ailleurs, notons un certain amour du calembour dans ce « Salvarsan », ou salvateur arsenic.

[2] Alexander Fleming est aidé en novembre par le nez qui coule, et en août par les moisissures qui envahissent le laboratoire. Et il habitait Londres.

[3] Depuis le début du XVIIème siècle, on savait que l’écorce de quinquinas, arbustes sud-américains, était efficace sur le paludisme ; deux siècles plus tard, la quinine en avait été extraite, et en reste aujourd’hui le traitement de référence.

Ping : L’aventure des antibiotiques (3/3) — Les bases qu’il faut en avoir en médecine (ECN / iECN) | Le blog de MimiRyudo

Ping : Virus, VIH et SIDA | Le blog de MimiRyudo